「HANA-BI」は1997年に製作された、北野武監督の第7作目の監督作品である。その年のヴェネツィア国際映画祭にて金獅子賞を受賞し、日本映画としては稲垣浩監督・三船敏郎主演「無法松の一生」(1958)以来、40年ぶりの快挙であった。日本国内外において、北野武が映画監督として、そして画家としても一躍有名になるきっかけとなった。

北野監督は1994年、死の淵を彷徨うほどの交通事故を起こしている。事故当時の記憶は一切ないそうだが、おそらく自殺に近い心境だったのではないかと自身で話している。そういった凄惨な体験の前と後では、やはり死生観にも影響があるのかも知れない。「ソナチネ」(1993)では死から逃げる構えだったが、「HANA-BI」では死へ向かっていくスタンスを取っていると、北野監督はヴェネチア映画祭で現地のインタビューに答えている。

北野監督は事故当日、飲酒後に原付バイクを運転した際、カーブを曲がりきれずガードレールに激突。大怪我を負い、病院に緊急搬送された。奇跡的に一命を取り留めたが、脳挫傷・右側頭部の頭蓋骨陥没骨折・右頬骨の複雑骨折など、顔面の損傷が激しく、砕けた頬骨を集めて針金でアーチ状に膨らませ、その針金は鼻の下から左頬の下まで通され、顎や目の周辺にはチタン合金の留め金を入れるような、大規模な復元手術が施されたという。しばらくは顔面麻痺と動眼神経麻痺が後遺症として残り、リハビリが必要であった。(ビートたけし著「顔面麻痺」参照)

「HANA-BI」では作中に、北野監督自身が事故後、実際にリハビリの一環として描いていたという絵画が何枚も登場する。病院やバー、喫茶店やサラ金の事務所などにも、そこかしこに北野監督の絵がさりげなく飾ってある。

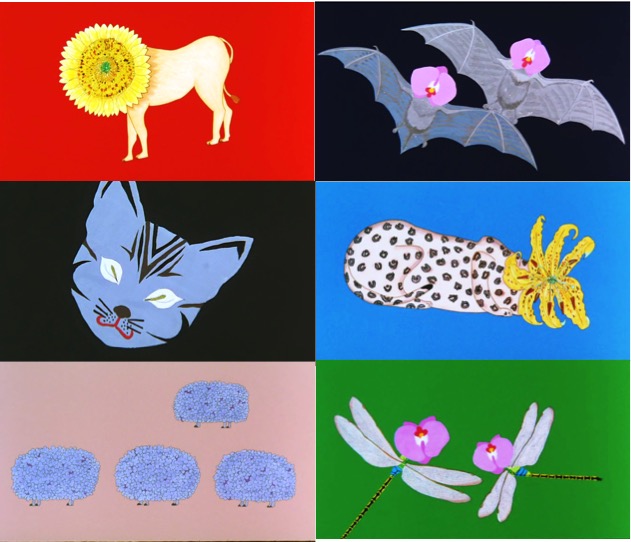

特に、動物と花が融合した不思議な絵は大々的に取り上げられている。体はペンギン・芋虫・ライオン・コウモリなどで、顔は胡蝶蘭・白百合・向日葵・紫陽花など、異質なものたちをフュージョンさせた、ポスターカラーのポップな作品で、実に興味深い。この作品を気味悪いと評する声もあるようだが、これは顔を一度失った北野監督だからこそ生み出せたコンセプトだろう。顔と体の不一致・違和感を表現しているようでもあり、壊れてしまった自分の顔を悼んでいるようでもあり、咲き誇る花の儚く短い命に自分の境遇を重ねているようにも見え、これらの絵を完成させていくプロセスはきっと、監督にとって心のリハビリでもあったのかも知れないと思う。作中で、全てを失った大杉漣が絵画を通して、少しずつ生きる気力を取り戻していく姿は、きっと監督本人の追体験に他ならないだろう。そして、今そんな苦境に立つ人々に対して送るエールとも言えるかも知れない。

また、タイトルの「HANA-BI」が、「花」と「火」に分けられている点については、既に多くの方々が指摘しているように、儚さと潔さを象徴する「花火」という一つの言葉に、まさに「生」と「死」の両方の概念を内包させている、おそろしく秀逸な工夫だと思う。しかも日本的な死生観(自決)をも、ニュアンスとしてさりげなく主張している。

「花」: 桜・生命力・儚く移ろいやすい性質 = 生 = エロス = リビドー

「火」: 拳銃・激しく燃え散りすべてを無に帰するパワー = 死 = タナトス = デストルドー

桜に限らず、本作ではふんだんに花々、草木が使われている。タイトルバックの天使の絵には色とりどりの草花が咲き誇り、また風に翻ったような五線譜の背景はピンクの百合に埋め尽くされ、病院の前に咲き乱れる赤いツツジ、大杉漣が目を止める花屋、その背後に咲くピンクのツツジ、満開の桜並木、岸本加世子が摘んでくる野花やタンポポ、そして数々の動物と花の融合した絵。ライオンと向日葵・トラと黄ラン・菊とアザラシ(?)・紫陽花と羊・フクロウと向日葵・猫と水芭蕉・イルカと水芭蕉・ペンギンと水芭蕉・コウモリと胡蝶蘭・トンボと胡蝶蘭・芋虫と胡蝶蘭・花嫁と白百合・ニワトリと赤い朝顔・黄緑のアンスリウムとゾウ・イチョウの葉と鹿、少女とオンシジューム、などこれでもか、というほど花、あるいは「生」のイメージが溢れるシーンである。この絵をインスパイアされていく大杉漣は、少しずつ再生の道を歩みだす。

その花のイメージとは真逆の「死」のイメージを想起させるジャンクヤードは、まさに捨てられた車の墓場のようで、バラバラに解体された部品やスクラップが山のように積まれ、そこで働くのも人間の屑のような父娘である。そこで武が犯罪に使用する車を引き取るのは、言うなれば悪魔との取引のようなものかも知れない。「生」のイメージに救いを見出す大杉漣とは対照的に、武は、どんどん「死」の領域へと足を踏み入れ、引き返せないところまで行ってしまうのである。

「菊次郎の夏」(1999)ほどではないが、天使もモチーフとして繰り返し出てくる。タイトルバックでは、青い翼の天使は色とりどりの花咲く楽園で宙に浮いている。また、岸本加世子が入院していた病院の廊下には、カラフルな髪をした4人の天使が描かれている。そして、エンディングクレジットの最後には、片方の翼の折れた天使が、地上に墜ちて泣いている絵である。ピンクのユリの花畑の真ん中で、青い翼から羽が涙のようにこぼれ落ちている。

また、反復する題材には「海」がある。「ソナチネ」の影響か、北野映画に出てくる海には常に「死」のイメージがつきまとう。半身不随になった大杉漣は、とにかく日がな海ばかり見ている。大杉は、見舞いに来た武と海岸で海を眺めながら、出て行った妻子のことを嘆くのだが、武が去った後も永く砂浜に留まっていたせいで、潮が満ちてきて大杉漣の足元が濡れ始める。ひたひたと「死」が足元から忍び寄ってくるように見えるシーンである。その後、大杉は自殺未遂を図ることになる。しかし大杉は海に背を向け、絵を描き始めるのである。一方、武はラストで海にたどり着く。海辺の大きな流木のそばで寄り添い、力強く妻の肩を抱くのだが、これが不器用で照れ屋の男(写真のポーズで腕を組むのさえ嫌がっていた)の精一杯の愛情表現であるのが切ない。そして果てしなく続く青い海に、二発の銃声が響く。

タイトルにある花火は、映画の中ではほんの少ししか登場しない。一発だけの小型打ち上げ花火と、子供がやるような手持ち花火、そしてヤクザから奪った銃弾を焚き火に放り、火薬が引火した音がまるで花火を打ち上げたような音で、加世子が思わず空を見上げるシーンである。この引き算の美学とも言えるミニマリズムが、ますます花火の儚さを際立たせている。

私は「ソナチネ」の感想でも、作品中に散りばめられた「エロス=赤色」と「タナトス=青色」に注目して観ると面白いと書いたが、本作品でも同じように赤色と青色が多用されている。北野監督が意図して配置しているのかは不明だが、この作品では白色も象徴的だと言えるかも知れない。白は、天使(ラストの凧揚げの少女=エロス覚醒以前=タナトスも知らない)のような、悪魔(ジャンクヤードの親娘・白竜=生きる気力も死ぬ気力もない)のような、エロスとタナトスを超えた存在と考えるのはどうだろう。雪国での旅館に残された「起き上がり小法師」も赤・青・白である。

———

敢えて時間軸通りにあらすじを追うと、中学・高校時代からの親友である武と大杉漣は刑事である。昔、一緒にナンパした女性たちとお互い結婚し、よって妻たちも友達同士である。

しかし武とその妻の岸本加世子はまだ幼い子供を亡くし、そのショックで加世子は言葉を話さなくなっている(失語症とは違うようだ)。その上、白血病でもう治る見込みもない。刑事の仕事に忙殺され、病院に見舞いに行くこともままならない。

一方、大杉漣は健康的な妻と可愛い娘に恵まれ、仲睦まじく暮らしている。

ある日、武・大杉漣・寺島進・芦川誠は、何人も銃殺している凶悪犯である薬師寺保栄のマンション前で張り込みをしている。しかし、逃亡中の犯人が自宅に戻って来るなど考えられない刑事たちは、あまり真剣ではない。偶然、加世子の病院の近所であり、大杉は武に、おそらく犯人は現れないから、ちょっと見舞って来いとお膳立てする。しかし、武が現場を離れている間に、マンションに戻ってきた薬師寺と多すぎは鉢合わせしてしまい、撃たれて重体となる。

その知らせを聞き、武は寺島・芦川と合流し、薬師寺の行方を追う。表情こそ平静を保っているが、親友を撃たれた憎しみ、また自分が現場を離れたせいだという責任感から、武は冷静を欠いた行動に出てしまう。寺島と芦川と連携せず、一人暴走して薬師寺に襲いかかったのだ。武が殴り飛ばされた瞬間、寺島と芦川が加勢する形で薬師寺を抑え込む。しかし、まだ拳銃を持ったままだった薬師寺は、自分を押さえつける二人の刑事に発砲する。そして芦川は殉職してしまう。完全にキレた武は、自分に銃を向けた薬師寺の頭に躊躇なく銃弾を撃ち込む。そして死んだのを確認して、さらに残り四発すべての弾を撃ち込むのであった。大杉は一命をとりとめたが、下半身不随の後遺症を負ってしまう。

この一件で武は警察を退職する。余命いくばくもない妻の加世子も、病院から引き取って自宅で看病している。サラ金に借金をして暮らしている。殉職した芦川の妻子を気遣い、お金を渡している。

そんな中、半身不随となり妻子に捨てられた大杉は、絶望の中、自殺未遂を起こす。一命を取り止めるが、武にとっては決定打となったと考えられる。無口で感情表現は皆無の男の役なので、思惑や胸の内がとても分かりにくいのだが、この時点で武は破滅の道を選ぶのである。

サラ金でさらに400万円を借り入れた武は、まず大杉漣に絵画用の筆や絵の具一式を贈る。おかげで大杉は、徐々に絵を描く楽しさに目覚め、「生」の希望を見出し、再生の道を踏み出していく。

しかし、そんな親友と反比例するように、武は「死」の闇へと、どんどん突き進んでいく。安く手に入れた盗難車をパトカーのように塗装し、警察官を装って銀行強盗を犯すのである。(画質の荒いセキュリティカメラの、俯瞰する映像を通して、一部始終を無音で描写するシーンは素晴らしい。)盗んだお金から、芦川の未亡人と大杉にまとまった金額を送り、またサラ金へは借金の返済分を送付して、律儀にも負債を清算する。そして、バンを購入し、加世子と旅に出るのである。

加世子との平和な時間は、永くは続かない。武の銀行強盗を嗅ぎつけたサラ金のヤクザたちや、捜査を進める寺島などが、少しずつ距離を縮めて迫ってくる。ラストには、ついに追いついた寺島には「少し待ってくれ」と乞い、武は加世子とともに自殺するのである。

———

後半、おそらく死を覚悟した武はしかし、悲壮感ではなく逆にユーモアを発揮しだす。銀行強盗の途中なのに、建設作業員にモデルガンで撃つ真似をしてみたり、当て逃げされた車の運転手を、元タクシーである車の自動ドアでどついてみたり。大杉に送った小包には「取り扱い注意」のシールが貼ってあったり。旅行先では、武らしい諧謔性がそこかしこに散りばめられている。打ち上げ花火に火を点けたのに不発のようで、様子を見に行った瞬間に発射したり、写真のタイマーをセットしてポーズを取っていると、ちょうど車が通った時にシャッターが降りたり、日本庭園の枯山水にカメラのレンズの蓋を落とし、砂紋を乱さないように取ろうとするが、体ごと落ちてしまったり、お寺の鐘を勝手に突いてしまったり、焚き火で釣った小魚を焼いて「イタリア料理」と言ってみたり。外ではヤクザと同格に凶暴な武だが、妻の加世子には一貫して優しいのが切ない。銀行強盗を思いついた日でさえ、何事もなかったかのように、ケーキを手土産に帰宅し、一緒にお茶を飲みながらパズルをするのである。

ちなみに寺島が武の居場所を突き止められたのは、大杉が車椅子にぶら下げていた、武が旅行先から送ったお守りのせいである。お守りにはもちろん大杉に「生きて欲しい」というメッセージもあっただろうが、いつか、寺島が追いついた時、それが死ぬ時だと決めていて、わざとヒントとなるお守りを大杉に送ったのではないだろうか。それが、意識的であっても、無意識的であっても、武にはデストルドーの引力に引き寄せられて、自分を追い詰めていったのだろう。

ラストで加世子がやっと言葉を発し、「ありがとう、ごめんね」と言う。この「ごめんね」は極めて日本的なニュアンスで、あらゆる感情が込められていて、単なる「サンキュー」ではないと思うのだが、英語字幕は「Thank you for everything」となっている。例えば、子供が死んでしまったこと、病気で先に死んでいくこと、家の外で多くのことを背負っている夫に対して何もしてあげられなかったこと、また背負っていることを知らないふりをしていたこと、おそらく子供が死んでからずっと死ぬことを考えていたこと、そして死ぬことに夫に付き合わせてしまうこと、あるいは、夫に自分を殺してもらうこと。レビューの中には、ラストは武のエゴイズムで加世子を道連れにした、というように加世子に同情する声もあるようだが、この夫婦は言葉を交わさないものの、どこまでも通じ合っていて、どちらかと言うと死にたかったのは加世子の方ではないだろうか。武のために生きながらえていただけではないだろうか。武は、感情を表さない役どころなので、本当にわかりにくいのだが、子供の死、妻の余命、部下の死、親友の自殺未遂、失職、借金など、これでもかと言うほどの試練が訪れている。それでやっと、武は妻と同じステージに追いついただけであり、ラストでようやく二人の願いが成就したのかも知れない。

武が体現する暴力性と優しさは、同時にデストルドーとリビドーであり、表裏一体のパラドクスである。本作は「ソナチネ」と対になっているような作品である。同じく苦しみや悲しみなどの感情表現を排した登場人物たち、また遠くへ旅立ち自殺するという点は同じである。冒頭で記した通り、監督自身がインタビューで回答なさっている通り、「ソナチネ」ではヤクザが「死」から逃げているようなスタンス、「HANA-BI」では元刑事が妻と二人で「死」に向かっていくようなスタンスで描かれている。監督が自身で描いた絵画をたくさん見ることができてとても楽しい作品だが、私はやはり「ソナチネ」が一番好きなのである。(しかし、あのレオンのようなサングラスの効果かも知れないが、北野作品の中ではこの映画の北野武が一番かっこいいかも知れない。)