「さらば夏の光」(1968)は吉田喜重監督が日本航空とのタイアップで制作した、美しいヨーロッパの風景を網羅するバーチャル観光ガイド的芸術映画である。1967年、日本航空はアジアの航空会社として初の「全世界一周路線」を開通し、その快挙を祝して、当時の宣伝部が立案した記念企画なのであった。

その宣伝部の社員とは、後に直木賞作家となる深田祐介氏なのだが、彼は一体何を思って「ヌーベルバーグの旗手」と言われていた喜重監督にオファーしたのだろう。いざ映画が完成してみると、あまりに喜重カラーが強く、つまり商業的ではないという理由から、大手の映画会社には配給を断られるという顛末を迎えてしまう。結局ATGによって配給されたが、かかった経費を回収することは困難であった。しかし、大企業のPRプロジェクトなのに、あえて芸術志向の喜重監督に依頼した深田氏の天晴れな心意気は、半世紀経った現代の私たちにも感動的ですらある。

この作品は一応「映画」の体裁を取っているが、実際は、従来の映画の方法論を逸脱した「総合芸術作品」であると私は思う。それは主に、長谷川龍生と山田正弘という二人の詩人によって書かれた脚本によるところが大きく、まず冒頭から気づくのは、台詞がすべて「現代詩」の朗読のように、非現実的且つ幻想的であることだ。そのため、観客の多くは違和感を抱き、混乱してしまう。ハリウッド映画のような商業的娯楽作品と同じ感覚で鑑賞すれば、もう訳がわからず匙を投げたくなるだろう。どれほど詩的なダイアローグであるか、いくつかの素敵な台詞を紹介したい(下記)。

男「私はその時、あなたに会った」

女「それは、ふと聴いた音楽の一小節のようなものかも知れなくてよ」

男「前にどこかで会ったような気がする、しかしそんな筈はない」

女「それは、きらめく海の上で飛び跳ねている光のようなものかも知れない」

男「あなたは誰です。あなたは誰です?」

男「本当のあなたを教えてください」

女「空に漂っている岩ツバメ。赤い月に照らされた荒野の果ての、忘れられた一本のオリーブの木。風にそよぐ、その梢の一枚の葉。それが私よ」

男「いずこの地か異境にありて、我は思う。まことの友よ、いずこ」

男「ここに陸尽き、海始まる」

男「白夜だ」

女「影のない世界、見えるものがなんだか頼りなく、それでいて透明に光っている」

男「太陽はどこにもない」

女「真夜中の太陽を見たことがあるわ。ロバートともっと北のラップランド地方へ旅行した時、地平線すれすれに白い太陽が弧を描いていたわ」

男「あなたは僕のものだ。昨夜のあなたの優しいあたたかさ、灼けていく胸、凶暴な恍惚、白夜、淡い風にくるまれた世界、指が描いたひとつの表情。すべては二人のものだったのに」

本作の脚本が、通常の「言語的コミュニケーション」ではなく、観念的で直勘的な「共感・共鳴」を目指していることに、早いうちに気づくことがポイントである。改めて、狭義の「映画」としてではなく、映像と詩と音楽の「総合芸術作品」として鑑賞すると、その試みの大胆さと崇高さに驚かされるだろう。しかし、この斬新な方法論とそりが合わず、脱落する観客も多いようだ。ただ、正しい心構えさえあれば、鑑賞方法をシフトさせて観ることが出来ると思うのだ。この作品の評価の低さを考えると、DVDのパッケージには、「幻想的映像、現代詩、前衛音楽の総合芸術作品」とかなんとか、観客の心の準備のために、わかりやすい注意書きをひとこと記載すべきではないか、などと思ってしまう。

戦後、岡本太郎や安部公房などを筆頭に、文学者や芸術家などの文化人たちは「夜の会」、「世紀の会」、「アヴァンギャルド芸術研究会」、「記録芸術の会」などを結成し、それぞれのジャンルを超えて集い、それぞれの領域をクロスオーバーさせ、既存の概念を超えた新しい芸術文化、すなわち「総合芸術運動体」を探求していた。もちろん長谷川龍生も、その渦中にいた。文学者や芸術家たちは、戦時中に抑圧されていた創作エネルギーを爆発させ、積極的に古いものを解体し、新しいものへと変容させていったが、その時代こそ、日本での前衛芸術の全盛期だろう。その文脈において、「さらば夏の光」は、映画と詩と音楽をフュージョンさせた「総合芸術」だと私は考えたいのである。

60年代のヨーロッパの風景をバックに、一柳慧の前衛と古典が融合した楽曲に彩られながら、見目麗しく、鈴を転がすような澄んだ声の岡田茉莉子と、美男ではないがバリトンの美声を持つ横内正の二人が、時に対話のように、時に独白のように、美しい現代詩を紡いでいく。

長谷川龍生はアヴァンギャルド左翼系詩人と言われるが、学校の教科書にも掲載された「ちがう人間ですよ」という詩が有名である(末尾に掲載)。内省的であり、感覚的であり、政治的である喜重監督の作品と、どこか似通った精神を感じさせる詩人である。長谷川は喜重監督の「エロス+虐殺」(1969)、「煉獄エロイカ」(1970)、「告白的女優論」(1971)の脚本も書いているが、「さらば夏の光」(1969)ではフルスロットルで現代詩の世界を表現し、成功していると私は思う。

さて、ヨーロッパの観光名所を巡るプロモーション映像とも言える本作だが、その撮影は過酷だったとの逸話がある。ポルトガル、スペイン、フランス、オランダ、デンマーク、スウェーデン、イタリアへの飛行と宿泊については、日本航空が協力したのだろうが、キャストは岡田茉莉子と横内正の2名(現地では外国人俳優が2人が登場するが)、監督を含め撮影スタッフはたった6名という、合計8名の少数精鋭チームによって遂行された。

撮影現場(主に観光名所だが)については、それなりに目星はつけていただろうが、事前にロケ現場を下見する余裕も無いため、現地到着後にシナリオを調整しながら撮影しなければならなかったという。また、女優岡田茉莉子は、自らのメイクや髪のセットはもちろん、衣装のアイロンがけまで行っていたという、自主制作フィルムのような環境である。しかし、だからこそ本作は、「エロス+虐殺」(1969)のように緻密に計算されつくした完璧さとは違った、ラフで潔く熱量の高い作品に仕上がっていると思う。

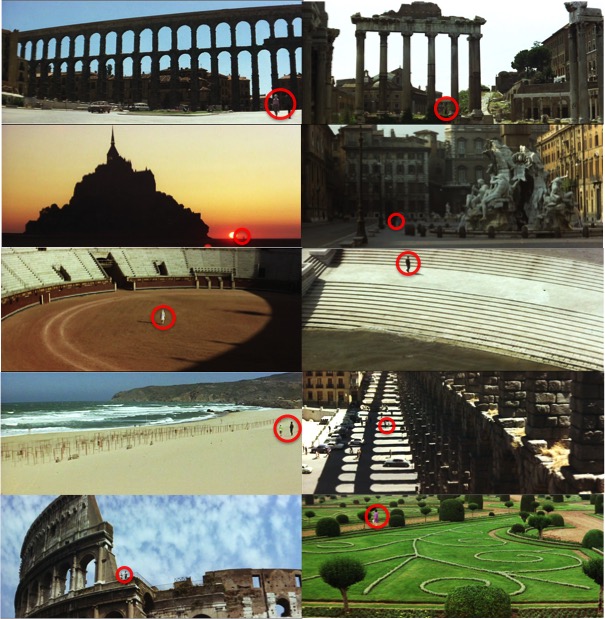

喜重監督の切り取る景色は、いつも絵葉書のように美しいのだが、登場人物たちが豆粒のように小さく映されているシーンがいくつも出てくる。あまりにも小さくて見落としてしまいそうになるので、彼らを丸で囲ってみた。

そんなヨーロッパの遺跡や街並などの映像も、長谷川龍生の現代詩も、岡田茉莉子の美貌も、横内正の美声も、この作品には非の打ち所がなく、私にとっては全てが完璧と言えるのだが、たった一つの汚点として腹立たしいのは、森英恵がデザインした衣装がつまらなすぎるという点である。岡田茉莉子の役柄は、貿易商の夫を持ち、自分は買い付けのビジネスも営む、洒脱でモダンなファム・ファタールという設定なのに、特に序盤では垢抜けない凡庸な服装をあてがわれていて、岡田茉莉子が可哀想になるほどである。岡田茉莉子の美貌でなんとかカバーしているが、あまりにスクリーンに映えないコーディネートで、もっとマシな服があるだろうと文句を言いたくなる。

中盤でのパープルのスーツ、赤のツーピース、後半でのワンピースには、それなりに可愛いものもあるが、60年代のシャネルやサンローランのような、もっとシックで瀟洒なファッションが、全編にわたって提供されていれば、本作はもっとカルト的人気を博せたかも知れない。いくら低予算映画だとは言え、非常に残念である。森英恵は「告白的女優論」(1971)の衣装も担当したが、終盤、月丘夢路が着ていたブラウスの醜悪さにも閉口させられた記憶がある。

しかし、岡田茉莉子の美貌と気高さは、ヨーロッパの街並みの中でも、まわりの欧米人に少しも引けを取ることはない。そして、横内正の細身のスーツ、タートルネックのセーターや、アーミーグリーンのトレンチコートなども悪くない。二人は、現代の日本人よりも、堂々と異国の街を闊歩しているようにさえ見える。

日本航空の資本が入っているせいか、意図的に赤色を多用しているように見える本作である。中盤で男が雑誌をめくって寛いでいるラウンジも、よく見ると日本航空機の模型やJALのロゴ入りパンフレットなどが置いてあり、おそらく日本航空関連の店舗である可能性が高い。

———

さて、ストーリーは、難解なイメージを先行させる台詞とは裏腹に、「人妻のひと夏のアバンチュール」と言ってしまえばそれまでの、シンプルなメロドラマだ。外国人の夫と異国で長く生活するうちに、日本人である「本来の自分」を見失い、心を閉ざして生きる主人公の女と、パリで都市社会学を研究するため(また、ある教会の原型を探すため)、東京から渡欧してきた情熱的な男。ふたりはポルトガルの都市、リスボンで偶然出会い、マドリッド、パリ、アムステルダム、コペンハーゲン、ストックホルム、ローマへと旅をしていく。航空会社が、観光旅行推進のためにヨーロッパの名所を紹介している、と言ってしまえばそれまでなのだが、デジタルリマスターされていない解像度でも、喜重監督が描く欧州の古城や街並、木々や花の映像美は圧巻である。

男は昔、長崎で見た「幻の教会」を探しているが、女は実はその在り処を知っていながらも、素知らぬ顔で、その「幻の教会」を一緒に探すフリを装い、男と共にヨーロッパ中の街を巡る。実は、長崎で生まれ育った女にとって、偶然にもその「幻の教会」とは、彼女の「失われた故郷」の象徴であり、個人的な宝物であり、誰にも触れられたくない秘密なのであった。女は、終戦の夏に母親と弟を亡くしたと語るが、それは長崎の原爆投下を言外に意味しており、彼女が故郷を離れた理由をも暗示している。

二人が実は「長崎」という地名で繋がっていることから、二人の出会いが宿命的だったように思わせる冒頭部分である。

女は、家具や雑貨の買い付けを行うバイヤーの仕事を持っており、度々夫を置いて、ヨーロッパ各地を旅していた。今回もそんな旅行の一つに過ぎない筈だったが、リスボンでの男との出会いは、既に愛のない夫婦関係を浮き彫りにしてしまう。夫は男を「妻の同郷の友人」として家に招くが、夫も義妹も、そして女本人も、夫婦の終焉を予感してしまうのだった。

故郷日本、そして長崎を思い起こさせる男の存在を、彼女は退けることはいくらでも出来た筈なのに、逆に彼との接触を求めていく。やがて二人の関係は行きずりの旅人同士から、恋愛へ発展していく。モンサンミッシェルの城をバックに、輝く夕日の中で二人が抱擁するシーンは必見である。

男はストレートに女を愛すが、女は人妻であること、そして男の探し求める「幻の教会」について嘘をついていることに負い目を感じ、この男が自分の心を開かせてしまうことに怯え、男の前から立ち去ってしまう。

しかし、男は女をストックホルムまで追いかけ、二人はいよいよ抜き差しならない関係に陥る。白夜を共に体験した後、女はまたもや別れも告げず消えてしまう。

しかし、二人はコペンハーゲンで再会する。そして女は明日、アムステルダムで夫と会い、離婚を申し入れるつもりだと言う。女が夫と別れ話をする間、カフェで待たされていた男だったが、女はまた何も言わず消えてしまう。

男は女の家まで押しかけるが、義妹から女がすでに夫の元を去り、今はローマにいることを聞き、今度はローマまで追いかけていく。二人は再会するが、女は夫とも男とも別れて一人で生きていくと伝える。そして、男がパリに戻らねばならない日、女は本当は「幻の教会」の場所を知っていたと告白するのだった。

女のその言葉は、自分を愛しているからこその告白だと知りながら、男は、去っていく。空港では日本航空の便のアナウンスが流れている。

女はなんとなく男を追ってローマの街を走り出す。しかし途中で立ち止まり、噴水の水の向こうに、諦めたような表情の女が映り、映画の幕は閉じる。

———

「ちがう人間ですよ」

長谷川龍生

ぼくがあなたと

親しく話をしているとき

ぼく自身は あなた自身と

まったく ちがう人間ですよと

始めから終りまで

主張しているのです

あなたがぼくを理解したとき

あなたがぼくを確認し

あなたと ぼくが相互に

大きく重なりながら離れようとしているのです

言語というものは

まったく ちがう人間ですよと

始めから終りまで

主張しあっているのです

同じ言語を話しても

ちがう人間だということを

忘れたばっかりに恐怖がおこるのです

ぼくは 隣人とは

決して 目的はちがうのです

同じ居住地に籍を置いていても

人間がちがうのですよと

言語は主張しているのです

どうして 共同墓地の平和を求めるのですか

言語は おうむがえしの 思想ではなく

言語の背後にあるちがいを認めることです

ぼくはあなたと

ときどき話をしていますが

べつな 人間で在ることを主張しているのです

それが判れば

殺意は おこらないのです