まず、おじいさん役というのは大抵の場合、脇役である。おじいさん役というのは、古い価値観の象徴であったり、無常の表徴であったり、すべてを経験してきた人間の老熟した賢明さ、思慮深さ、老獪さ、その重厚な存在感との対比により、主人公の若さ、純真、情熱、または未熟さや愚かさを引き立てるという、実に重要な役割を担っていると思う。

そこで、私の独断と偏見により、日本映画における「おじいさん役ビッグ3」を考えてみた。

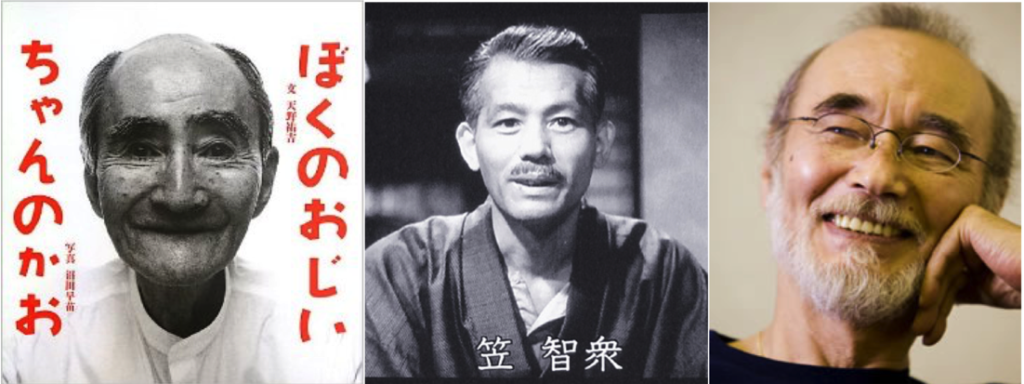

まずは加藤嘉の名を挙げたい。心を揺さぶる「可哀想なおじいさん」ぶりでは全国ナンバーワンではなかろうか。合計300本以上の映画に名脇役として出演している加藤嘉。様々な映画でお目にかかるのだが、加藤嘉と気付く前に「このおじいさん、泣かせる」と思うと大抵それはやはり加藤嘉なのである。

代表作とも言われている野村芳太郎監督の「砂の器」(1974)では、隔離されたハンセン病患者という役どころであるが、実は有名天才ピアニスト役の加藤剛の父親でもある。加藤剛の回想シーンでは、ひどい差別を受けながらも息子を愛し、各地を巡礼してまわる親子の苦しみを、鬼気迫る演技で表現した。本当にこういう人物がいるのだ、と錯覚させるほどの説得力のある演技なので、とても涙なしに見られるものではない。

そして、もちろん笠智衆である。小津安二郎監督の「東京物語」(1953)をはじめ、多くの映画において若い頃から年配役を演じている。東京物語では話し方から歩き方まで完全におじいさんだったが、実際は当時49歳だったという。

声高には言えないが、「東京物語」での笠智衆は、実は私にとってかなりのカルチャー・ショックであった。私は古風な家庭に育ったので、父親とは元来、威圧的で権威的な存在だと思ってきた節がある。「東京物語」の笠智衆を見て、「世の中には、こんなに柔和で優しく、穏やかな喋り方をするお父さんがいるのか」と衝撃を受け、たちまち笠智衆のファンになった。役を演じるというより、本人の人格、素質そのものが魅力であり、画面から優しさが溢れてくるような俳優である。

(最近見た渋谷実監督の「四人目の淑女」(1948)では、らしからぬ成金の実業家として悪い男を演じていて、あまりにも似合わない役柄が逆に新鮮で、可愛気さえあった。)

さて、ラストを飾るのは、近年のミッキー・カーチスである。渋くてロックでちょっと不良で、オシャレでお茶目で可愛いおじいちゃんといった、とても味のある風貌だ。こんな素敵なおじいさんは日本の芸能界でも稀有な存在だと思う。最近、岩井俊二監督の「スワロウテイル」(1996)を久しぶりに見返して、アヘン街の医師兼刺青彫り師がミッキー・カーチスだったことに今更ながら気づき、なんだかとても嬉しかった。当時まだ57歳で若々しく、さすが日英ハーフらしい流暢で綺麗な英語を話していて、こんな俳優が日本にいることを密かに誇らしく思った。これからもますます活躍して頂きたい。